Voici une chanson que l’on n’ entend plus guère, et qui eut son heure de gloire aux 18ème et 19ème siècle, si l’on en croit Charles Nisard, auteur en 1867 de l’ essai historique « DES CHANSONS POPULAIRES chez les anciens et chez les français ».

Cette chanson moque des moines qui font bombance en oubliant leurs compagnons. Nous verrons comment ceux-ci voudront se venger et ce qu’il en advint.

Nous sommes bien là dans une tradition rabelaisienne, que l’auteur décrit ainsi : « Il n’ a rien de plus agile, de plus spirituel et de plus malin que le Fond de la besace. On dirait que le souffle de Voltaire a passé la-dessus ».

Et plus loin il confesse : « Je l’avoue humblement, il n’y a guère de chansons que nous n’ayons plus chantées que celle-ci, mes camarades de collège et moi, aux heures de promenades et de récréations… »

Un jour le bon frère Etienne

Avec le joyeux Eugène,

Tous deux la besace pleine,

Suivis du frère François,

Entrant tous à la Galère*,

Y firent si bonne chère

Aux dépens du monastère,

Qu’ils s’enivrèrent tous trois.

Ces trois grands coquins de frères,

Perfides dépositaires

Du dîner de leurs confrères,

S’en donnent jusqu’au menton :

Puis, ronds comme des futailles,

Escortés de cent canailles,

Du corps battant les murailles,

Regagnèrent la maison.

Le portier, qui les voit ivres,

Leur demande où sont les vivres.

« Bon ! dit l’autre, avec ses livres,

Nous prend-il pour des savants ?

Je me passe bien de lire,

Mais pour chanter, boire et rire,

Et tricher la tirelire,

Bon! à cela je m’entends.»

Au réfectoire on s’assemble,

Vieux dont le râtelier tremble

Et les jeunes tous ensemble

Ont un égal appétit.

Mais, ô fortune ennemie !

Et bien fou qui s’y confie,

C’est ainsi que dans la vie,

Ce qu’on croit tenir nous fuit.

Arrive frère Pancrace,

Faisant piteuse grimace

De ne rien voir à sa place,

Pour boire ni pour manger.

A son voisin il s’informe,

S’il serait venu de Rome,

Quelque bref portant réforme

Sur l’usage du dîner.

« Bon ! répond son camarade,

N’ayez peur qu’on s’y hasarde,

Sinon, je prends la cocarde

Et je me ferai Prussien.

Qu’on me parle d’abstinence

Quand j’ai bien rempli ma panse,

J’y consens ; mais sans pitance,

Je suis fort mauvais chrétien.

— Resterons-nous donc tranquilles

Comme de vieux imbéciles ?

Répliqua père Pamphile

Oh ! pour le moins vengeons-nous ;

Prenons tous une sandale,

Et sans la crainte du scandale,

Allons battre la cymbale

Sur les fesses de ces loups. »

Chacun ayant pris son arme,

Fut partout porter l’alarme ;

Mais au milieu du vacarme,

Frère Etienne fit un p…

Mais un p… de telle taille,

Que jamais jour de bataille,

Canon chargé de mitraille,

Ne fit un pareil effet.

Ainsi finit la mêlée ;

Car la troupe épouvantée,

S’enfuyant sur la montée,

Pensa se rompre le cou ;

Tandis que le frère Etienne,

Riant à perte d’haleine,

Et, frappant sur sa bedaine,

Amorçait un second coup.

* un cabaret situé rue Saint-Thomas-du-Louvre (disparue vers 1850)

Les paroles sont de je ne sais qui (anonyme). S’appuyant sur la phrase « et je me ferais prussien », Nisard date la chanson de l’époque de la guerre de sept ans (1756-1763).

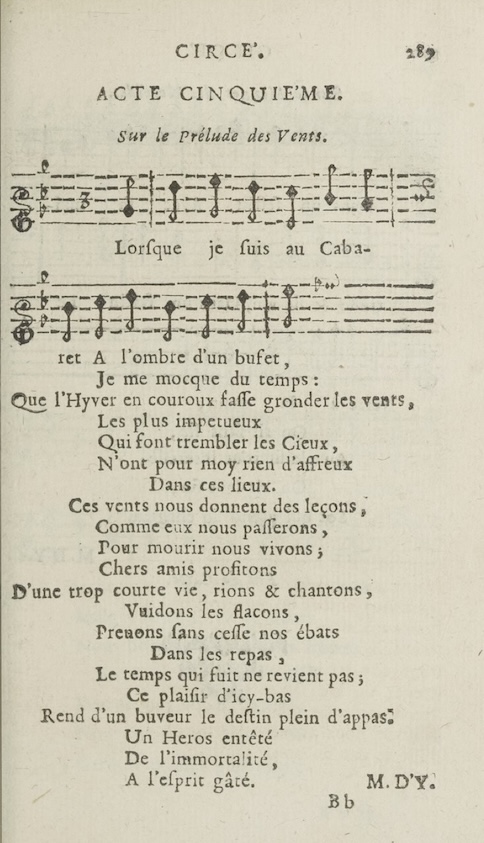

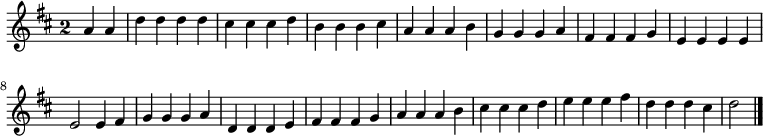

L’air est celui des Trembleurs de Lully (Isis, 1677), consigné dans la Clé du Caveau (731), dont s’inspirera Purcell pour son fameux Cold Song dans King Arthur (1691), et que reprendront des dizaines d’oeuvres comme on peut le voir sur le site Theaville.

Des chansons bachiques, dont Nisard va chercher les origines jusqu’aux scolies des Grecs (Alcée, Anacréon, Simonide), son ouvrage en écrit l’histoire, jusqu’à la glorieuse époque du Caveau fondé en 1729 ou 35, c’est selon, dont il cite les plus populaires à son époque :

« Plus on est de fous, plus on rit », et « l’Eloge de l’eau », avec le refrain :

C’est l’eau qui nous fait boire Du vin (ter);

l’une et l’autre d’Armand Gouffé;

le Cabaret: « A boire je passe ma vie »,., par J.-J. Lucet; le Mouvement perpetuel,« Loin d’ici, sœurs du Permesse, » etc., et le refrain fameux « Remplis ton verre vide, Vide ton verre plein, » etc.; Vive le vin! la Barque à Caron; les Glouglous; plus récemment, une demi-douzaine de chansons de Désaugiers, comme le Panpan bachique :

Lorsque le champagne. Fait en s’échappant Pan pan, Ce doux bruit me gagne L’âme et le tympan

le Délire bachique:

Quand on est mort, c’est pour longtemps. Dit un vieil adage Fort sage

le Carillon bachique :

Et tic, et tic et tic, et toc et tic, et tic et toc, De ce bachique tintin Vive le son argentin

enfin le « Nec plus ultra de Grégoire »J’ai Grégoire pour nom de guerre.

J’eus en naissant horreur de l’eau

Jour et nuit, armé d’un grand verre

Lorsque j’ai sablé mon tonneau,

Tout fier de ma victoire

Encore ivre de gloire,

Reboire,

Voilà,

Voilà

Le Nec plus ultra

Des plaisirs de Grégoire

Ensuite, « dès que Béranger commença de faire un peu de bruit… Lui seul ou à peu près chanta pendant trente ans, et l’on ne chanta que ce qui venait de lui. »

Mais nous avons vu qu’on n’en avait pas fini avec la chanson bachique…